Dossier #Climat - 14 mars 2025 - Pollution numérique

Comme nous, vous pensez que les entreprises ont le pouvoir d’inverser la tendance de la pollution numérique ? Pour adopter des pratiques digitales plus vertes et transformer votre organisation, suivez le guide ! Big Média vous présente quelques pistes pratiques à mettre en œuvre pour réduire la pollution numérique de votre société.

Parce que le numérique fonctionne par nature 24h/24 et 7j/7, il induit une pollution numérique abondante mais insidieuse. Bien qu’invisible de prime abord, cette nuisance sur le climat est pourtant bien réelle : ordinateurs, serveurs, smartphones, etc., tous contribuent fortement à dégrader les conditions climatiques que nous connaissons, de leur fabrication à leur fin de vie, en passant bien sûr par leur utilisation.

Les entreprises, consommatrices croissantes de produits numériques, a fortiori dans un contexte post Covid-19, ont donc une responsabilité importante dans ce domaine. Dans un monde où le télétravail se développe, où les visioconférences sont quasi quotidiennes et les échanges numériques exponentiels, notamment avec le déploiement de la 5G, comment peuvent-elles agir et réduire leur empreinte écologique dûe au numérique ?

Qu'est-ce que la pollution numérique ?

Selon Greenpeace, on associe à la pollution numérique toutes les formes de pollution engendrées par le secteur informatique. Conséquences négatives directes de l’utilisation que nous faisons des nouvelles technologies, elle concerne à la fois les émissions de gaz à effet de serre, les contaminations chimiques, l’érosion de la biodiversité et la production de déchets électroniques.

De leur côté, l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) et ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques) ajoutent à ces effets délétères l’épuisement des ressources ainsi que la surconsommation d’eau, d’électricité et d’énergie primaire.

En raison de la nature immatérielle du numérique, cette pollution n’est pas immédiatement visible. Elle est toutefois bien présente, cela à chaque étape du cycle de vie des équipements numériques, de leur fabrication à leur fin de vie, en passant par leur utilisation.

La digitalisation croissante est d’ailleurs problématique pour le climat : l’ADEME estime ainsi que l’utilisation exponentielle des équipements informatiques menace de faire doubler l’empreinte carbone d’ici 2025.

Autre chiffre frappant : l’usage d’Internet consommerait, à lui seul, jusqu’à 10% de l’électricité mondiale.

La fabrication des appareils informatiques n’est pas en reste puisque la part de pollution imputée à la fabrication d’un smartphone (c’est-à-dire l’énergie consommée totale) s’élève par exemple à 90 % !

Quel est l’impact environnemental du numérique ?

L’impact environnemental de la fabrication des objets numériques

Comme nous le disions plus haut, l’impact écologique du numérique se mesure tout au long du cycle de vie des équipements, de la fabrication à la fin de vie. Paradoxalement, la dématérialisation induite par le numérique exige la fabrication d’équipements particulièrement gourmands en termes de matières premières. Cela ne va pas sans poser la question de la disponibilité de ces ressources, limitées par nature. L’extraction de ces matériaux est également nocive pour l’environnement, sans parler des sujets sociaux et sanitaires soulevés par des conditions de travail parfois déplorables et dangereuses au sein des mines.

D’autre part, les procédés de fabrication des appareils numériques demandent encore une énergie considérable et rarement d’origine renouvelable. Au contraire, l’électricité des pays producteurs de matériel informatique, comme la Chine, reste largement issue de sources fossiles telles que le charbon.

L’impact de l’utilisation des appareils numériques

Même si l’étape de la fabrication est la plus nuisible pour l’environnement, l’utilisation des appareils numériques présente elle aussi un impact non négligeable sur le climat. La raison est simple : plus nous utilisons ces technologies (et le développement de la dématérialisation alimente ce phénomène), plus la consommation énergétique du numérique augmente.

En effet, ces appareils numériques doivent se connecter en continu à des serveurs pour fonctionner et permettre aux utilisateurs de consulter à tout moment, et en tout lieu, des documents dématérialisés. Or, ces serveurs sont énergivores et bien souvent alimentés en énergie par de l’électricité fortement carbonée (issue de la combustion du charbon ou du gaz, par exemple).

Pourquoi lutter contre la pollution numérique ?

La réduction de la pollution du numérique est un enjeu majeur pour respecter l’Accord de Paris. Rappelons que cet accord, de même que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (UNFCC), imposent à chaque pays signataire de mettre en œuvre une série d’actions pour lutter contre le changement climatique. L’objectif visé est ambitieux, mais nécessaire : cette action coordonnée doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale de manière à ce que la neutralité carbone soit atteinte en 2050.

Or, la régulation de la surconsommation numérique est un des leviers possibles pour parvenir à ce but. Notons par ailleurs que les GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) sont également engagés dans cette cause commune.

Qu’est-ce qui pollue le plus dans le secteur du numérique ?

Le secteur du numérique engendre une pollution invisible mais bien présente. Tous les équipements du numérique sont émetteurs de gaz à effet de serre : data centers, terminaux, serveurs, et ce quel que soit le moment de leur cycle de vie. Mais quelles sont les causes de cette pollution numérique ?

La pollution des data centers

Utilisés pour héberger les données fonctionnant en permanence, les centres de stockage d’informations numériques (également appelés data centers) sont d’énormes consommateurs d’énergie. Un data center consomme à lui seul, par an, l’équivalent de la production de 30 centrales nucléaires. Selon l’ADEME, 30% de la consommation totale d’électricité du numérique serait imputable aux data centers, eux-mêmes responsables de la moitié de la pollution digitale.

Cette consommation effrénée d’électricité s’explique notamment par le besoin en climatisation de ces centres. Or, seule une minorité des 4 700 data centers répartis dans 126 pays et comptabilisés en 2021 par le site danois Data Center Map, suit la recommandation de Greenpeace – à savoir s’alimenter en énergies renouvelables. Ainsi, Facebook, qui a installé ses serveurs dans des pays nordiques, à proximité de plusieurs centrales hydroélectriques, fait figure de modèle et d’exception. L’étude Clicking Clean de Greenpeace, parue en 2017, soulignait à l’inverse l’attitude peu engagée de Netflix, Spotify et X (anciennement Twitter).

La pollution numérique de l’utilisation d’Internet

L’usage du web est également fortement émetteur de gaz à effet de serre. L’ADEME estime ainsi que 40% de la consommation électrique du numérique provient des réseaux et d’Internet.

Il est important de souligner que pour fonctionner et faire transiter les données, Internet utilise ce que l’on appelle “le réseau”, à savoir de gigantesques câbles installés sous les océans et des antennes relais. En 2021, Data Center Map relevait 300 câbles transocéaniques étendus sur un réseau de plus d’un million de kilomètres.

Or, la fabrication de ces câbles, ainsi que leur alimentation en énergie (pour le stockage des données) sont problématiques en termes d’extraction de matériaux précieux et procédés énergivores.

La pollution numérique liées aux usages en entreprise

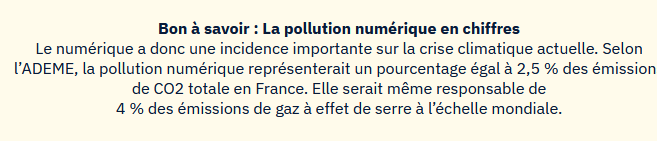

Dans notre ère numérique en constante évolution, il est facile de négliger l’empreinte carbone cachée derrière des actions en apparence banales en entreprise, telles que l’envoi d’emails et les recherches sur Internet. Pourtant, ces actions ont une incidence réelle et participent à la pollution numérique du secteur.

L’empreinte carbone de l’envoi des emails

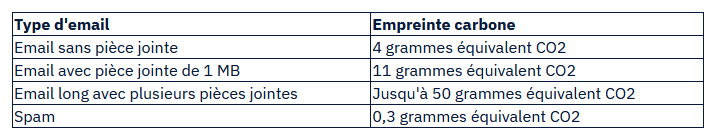

Saviez-vous qu’utiliser une messagerie électronique dans le cadre professionnel (autant que dans le cadre personnel) n’est pas sans incidence sur le climat ? Un email long avec plusieurs pièces jointes peut même présenter une empreinte carbone allant jusqu’à 50 grammes équivalent CO2 (CO2e).

Voici, récapitulé dans ce tableau, la pollution numérique respective d’un e-mail selon sa nature :

Pris individuellement, ces chiffres ne semblent pas si importants. Mais quand on pense qu’en moyenne, 8 à 10 milliards de mails (hors spams) sont échangés en 1 heure, on se rend mieux compte de l’impact du numérique sur l’environnement des échanges mails.

De plus, on estime que 7 mails sur 10 ne sont jamais ouverts en France : ce sont autant de dépenses énergétiques inutiles.

Les recherches sur Internet

Dès qu’une requête est effectuée sur un moteur de recherche, dont le plus connu reste Google, le réseau et plusieurs data centers sont sollicités. Ces derniers, nous l’avons expliqué, sont de gros consommateurs d’électricité. C’est pourquoi les recherches Internet sont d’importantes sources d’émission de gaz à effet de serre. Selon M. Wissner-Gross, chercheur à Harvard, l’équivalent de 7 grammes de CO2 serait rejeté à chaque recherche.

Équipements électroniques et objets connectés : téléphone, ordinateur, box Internet…

Téléphones, écouteurs, montres, box Internet, assistants virtuels, ordinateurs : nous accumulons les objets connectés dans notre vie quotidienne, en partie en raison de leur obsolescence programmée mais aussi en raison des sorties continues qui suscitent l’engouement et l’envie. Les chiffres de l’ADEME sont, à ce titre, éclairants : en 2019, ce sont pas moins de 19 milliards d’objets connectés qui circulaient !

Or, cette accumulation n’est pas sans conséquence sur l’environnement. Les objets connectés sont responsables de 39 % des émissions de gaz à effet de serre du domaine du numérique. En cause, leur fabrication gourmande en énergie, leur consommation d’électricité relativement importante durant leur utilisation et leur très faible taux de recyclage.

Notons, en effet, que seuls 5 % des déchets numériques font l’objet d’un processus de recyclage ou de reconditionnement.

L’incidence de la fabrication des terminaux sur l’environnement

Pour mieux rendre compte de l’impact polluant du numérique, l’ensemble du cycle de vie d’un objet est observé : c’est ce que l’on appelle le poids carbone.

Comme nous l’avons noté, la fabrication des ordinateurs, des smartphones et des tablettes constitue la principale cause de la pollution numérique car elle requiert :

l’extraction et le raffinage de métaux rares (lithium, or), dont les limites planétaires sont déjà dépassées ;

des procédés de fabrication énergivores, riches en traitements chimiques et fortement consommateurs d’eau douce ;

un transport des appareils émetteur de gaz à effet de serre.

Au total, la phase de fabrication représente environ 80 % de la pollution engendrée par les appareils numériques.

Des déchets électroniques (très) peu recyclés

Lorsque les équipements arrivent en fin de vie, des solutions de recyclage sont possibles et de plus en plus accessibles. Malheureusement, elles sont encore trop peu utilisées. Mentionnons également que les techniques de recyclage ne permettent pas un traitement complet des équipements. Les matières premières, trop “transformées”, ne peuvent notamment pas être utilisées.

Il est également important de préciser à ce stade qu’aucune méthodologie fiable à l’échelle internationale n’existe pour le bilan des déchets électroniques sur l’environnement. Bien souvent, ces derniers sont exportés hors de France – et laissés dans des décharges à ciel ouvert.

L’impact environnemental de la 5G

Selon une analyse du Haut Conseil pour le climat, le déploiement actuel de la technologie 5G en France pourrait engendrer une hausse significative, estimée entre 18 et 45 %, de l’empreinte carbone du secteur numérique d’ici à 2030. Cette transition vers la 5G se traduirait par une multiplication des connexions web, induisant inévitablement une augmentation conséquente du trafic de données. Il est essentiel de surveiller de près cette évolution, particulièrement au vu du fait que les data centers et les infrastructures réseau sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités numériques.

Quels bénéfices les entreprises françaises peuvent-elles tirer à réduire leur pollution numérique ?

Réduire la pollution numérique permet de nombreux avantages pour les entreprises françaises, aussi bien sur le plan économique qu’environnemental. En optimisant l’utilisation de leurs ressources numériques et en réduisant leur consommation d’énergie, les entreprises peuvent, premièrement, réaliser des économies substantielles sur leurs coûts opérationnels, notamment en matière de gestion des infrastructures informatiques et de consommation énergétique.

Promouvoir l'image de l'entreprise

Le fait d’adopter des pratiques numériques responsables contribue également à améliorer l’image de marque de l’entreprise. Les consommateurs et les partenaires sont de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux, ainsi une entreprise engagée dans la réduction de son empreinte écologique renforce sa réputation auprès de ces derniers. En plus d’attirer des nouveaux clients, cette politique peut aussi permettre à ces entreprises de se démarquer des autres auprès des investisseurs soucieux du respect des normes environnementales.

Respecter les lois et éviter les amendes

La réduction de la pollution numérique permet également aux entreprises de se conformer aux réglementations en vigueur, ce qui les protège contre d’éventuelles sanctions ou amendes. En respectant les lois relatives à la gestion des déchets électroniques et à la durabilité des produits, les entreprises s’assurent par la même occasion d’être en règle et d’éviter les risques juridiques.

Améliorer sa compétitivité et le bien-être de ses salariés

Adopter des technologies écologiques favorise aussi l’innovation, permettant aux entreprises de se distinguer dans des marchés et secteurs concurrentiels afin de renforcer leur compétitivité. Enfin, cette transition vers une gestion plus durable du numérique peut avoir un impact positif sur le bien-être des employés, en réduisant les impacts négatifs liés à une consommation excessive de technologies ce qui peut être le résultat d’un environnement de travail plus sain.

En plus de l’impact environnement, les bénéfices de la réduction de la pollution numérique favorise de plus la pérennité et la performance globale des entreprises.

Pollution numérique : Quelles obligations légales les entreprises doivent-elles respecter en France ?

Les entreprises françaises sont soumises à plusieurs réglementations afin de limiter leur impact environnemental du numérique. Parmi les principales lois et directives figurent la loi REEN (Réduction de l’Empreinte Environnementale du Numérique) qui incite à une transition numérique plus responsable. Entrée en vigueur en novembre 2021, cette loi engage les entreprises à intégrer des pratiques réduisant leur empreinte écologique dans leurs processus et par conséquent, à sensibiliser tous les acteurs concernés.

De plus, la directive EcoDesign de l’Union européenne impose aux entreprises le fait de concevoir des produits numériques plus durables. Pour calculer leur durabilité, l’UE prend en compte l’impact environnemental de ces produits tout au long de leur cycle de vie. Les déchets électroniques sont également au cœur des préoccupations, comme en témoigne la directive DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), qui contraint les producteurs à financer la collecte, le recyclage et à atteindre des taux de recyclage spécifiques.

Adoptée en octobre 2022, la Digital Service Act (DSA) permet de mieux encadrer les grandes plateformes numériques en imposant plus de transparence et une gestion davantage responsable des contenus en ligne.

Par ailleurs, la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire), datant de 2020, inclut certaines mesures afin de lutter contre le gaspillage des équipements numériques, en soumettant des obligations concernant la réparabilité et la durabilité des appareils.

Enfin, la Loi Climat et Résilience favorise une transition vers des technologies écologiques ainsi que l’économie circulaire pour les équipements numériques. Pour se faire, la loi encourage les entreprises à adopter des pratiques numériques plus sobres et respectueuses de l’environnement. Toutes ces lois et directives visent à réduire l’empreinte numérique des entreprises, tout en les incitant à adopter des pratiques durables.

Comment réduire la pollution numérique à l’échelle d’une entreprise ?

Au regard de ces éléments, il est facile de comprendre pourquoi la transition numérique au sein des entreprises a un impact très important sur le climat et pourquoi réduire leur pollution numérique est un enjeu central pour un futur plus durable.

Pour tendre vers la sobriété numérique et le numérique responsable, une multitude d’actions issues du Green IT sont possibles : optimisation de la gestion de l’énergie, du stockage des données, des emails, promotion de la réparation et de l’éco-conception des appareils, sensibilisation des salariés…

Optimiser la gestion de l’énergie

Le premier geste en faveur de l’environnement peut passer par la maîtrise des consommations d’énergie de l’entreprise. Cela passe par des gestes simples, tels que :

l’extinction des appareils plutôt que la mise en veille ;

la désactivation des fonctions GPS, Wifi et Bluetooth sur les smartphones, dès que cela est possible ;

la configuration des appareils de manière à ce qu’ils minimisent leur consommation énergétique (mode économie d’énergie).

Data centers : réduire le taux d'utilisation de stockage des données

Pour atténuer l’empreinte écologique de la gestion des données au sein de votre entreprise, une question cruciale se pose : comment minimiser l’impact environnemental du stockage des informations de la société ?

Les grandes entreprises du numérique explorent actuellement des solutions visant à réduire l’impact écologique de leurs data centers. Certaines de ces initiatives comprennent l’utilisation de technologies de refroidissement par évaporation, des systèmes de contrôle intelligent de la température et de l’éclairage pour minimiser la consommation d’énergie. Parallèlement, l’alimentation des data centers par des énergies renouvelables, notamment géothermiques ou hydrauliques, constitue une option plus durable, que ce soit sur site ou dans le cloud. À noter que, selon une étude de 2018 menée par le chercheur Johan Falk, l’industrie numérique pourrait réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre en adoptant des sources d’énergie renouvelables.

En tant qu’entreprise, il est donc crucial de s’interroger sur les initiatives prises par les fournisseurs de solutions cloud pour un stockage plus durable de données. Certains indicateurs, tels que la conformité aux normes ISO 50001 et ISO 14001, le PUE, le WUE, ainsi que le taux d’énergies renouvelables utilisées, peuvent fournir des indications précieuses en la matière.

L’edge computing est également une solution intéressante. Il s’agit d’internaliser le stockage des données via de minuscules data centers moins énergivores, qui centralisent et traitent les données localement.

Enfin, mettre en place une gestion efficace des données, en supprimant régulièrement celles qui sont obsolètes ou inutiles, permet de diminuer la taille des serveurs et donc leur consommation d’électricité.

Promouvoir la réparation et la prolongation de la durée de vie des appareils

Selon l’ADEME, passer d’un usage de 2 à 4 ans pour un smartphone, une tablette ou un ordinateur améliore de 50% son bilan environnemental. Une entreprise peut donc, dans cet esprit, éviter de “surconsommer” du numérique en remplaçant le matériel uniquement lorsqu’il est véritablement obsolète. Il est également recommandé de mettre régulièrement à jour les programmes et applications et de privilégier la réparation lorsque cela est possible.

Encourager l’achat durable et la politique de recyclage

La réduction de l’empreinte numérique d’une entreprise passe également par sa politique en matière d’achats durables. Une entreprise a en effet un intérêt à recourir à des services ou produits éco conçus, c’est-à-dire dont la conception limite l’usage de ressources matérielles ou dont l’utilisation réduit le transport de données et leur stockage. Il est également préférable de privilégier les produits ou services IT labellisés (écolabel européen), ou encore d’acheter des appareils reconditionnés pour ses employés. Par ailleurs, penser au recyclage ou au don pour reconditionnement en fin de vie des équipements est aussi essentiel qu’efficace.

Améliorer la gestion de ses emails

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les échanges de courriers électroniques constituent une source importante de pollution numérique. Aussi, pour soulager la charge des e-mails dans l’empreinte carbone de l’entreprises, voici quelques bonnes pratiques :

- alléger ses mails, en limitant le nombre de pièces jointes et en supprimant les pièces jointes de l’e-mail dont on est destinataire ;

- les envoyer uniquement au destinataire concerné ;

- trier régulièrement sa boîte mail en supprimant les SPAMS et autres courriers inutiles ;

- vider sa corbeille ;

- alléger la signature d’e-mail (pas d’image).

Réduire le poids des contenus de votre site web

Le site web d’une entreprise peut également être un vecteur d’émissions de carbone et de pollution numérique. Pour réduire son empreinte carbone, il est ainsi préconisé de :

- avoir recours à un web designer spécialisés dans l’écoconception de site web ;

- choisir des couleurs pâles ;

- optimiser la taille moyenne des pages web pour améliorer leur chargement ;

- diminuer le poids des newsletters ;

- réduire le nombre de vidéos sur le site ;

- réduire le poids des images et vidéos uploadées sur le site et les réseaux sociaux.

Sensibiliser et former ses collaborateurs aux enjeux environnementaux

Bien sûr, il est impossible qu’une entreprise puisse parvenir à mettre en place un plan d’action visant à réduire ses impacts environnementaux du numérique sans embarquer ses collaborateurs. Mettre en place une pédagogie sur les enjeux environnementaux liés à l’utilisation des technologies numériques est une bonne manière de susciter l’intérêt des salariés. Des séances d’information ou un atelier de la Fresque du Numérique sont des options possibles.

Il est par ailleurs nécessaire de fournir les outils nécessaires pour favoriser les comportements responsables au quotidien : l’entreprise qui adoptera une culture axée sur la sobriété numérique et les pratiques plus durables aura ainsi plus de chance de mobiliser ses employés.

H3 : Mesurer et suivre l’évolution de son empreinte numérique

Enfin, toutes ces bonnes pratiques seraient incomplètes sans outils de mesure et suivi de l’évolution de l’empreinte numérique de l’entreprise. Ainsi, pour s’assurer de l’efficacité des actions mises en place et ajuster la stratégie si nécessaire, les entreprises peuvent réaliser régulièrement un Bilan Carbone de l’ADEME ou encore participer au Green Code Lab Challenge

SOURCES

L’empreinte environnementale du numérique – Arcep

Numérique : quel impact environnemental ? – ADEME

3 mesures à adopter pour réduire la pollution numérique de son entreprise – Ministère de l’Économie et des Finances

Guide pour réduire les impacts du numérique sur l’environnement – Portail gouvernemental francenum.gouv.fr

Impact énergétique de Google : le chercheur de Harvard conteste l’utilisation de ses travaux, Le Monde

La face cachée du numérique | Le CNM publié par l’Ademe en janvier 2021